On continue ce never ending instant culturel au féminin avec une autre sélection de mes bonnes lectures des mois passés. J’avoue être autant motivée par l’idée de rayer cette tâche qui traine dans ma to-do list depuis trop longtemps que par la perspective de voir diminuer la pile de livres “à chroniquer” qui menace de s’effondrer près de ma penderie. Je vous annonce d’ores et déjà que je vais un peu tricher aujourd’hui : si les trois premiers livres mentionnés ont certes été écrits par des femmes, ils ont pour objet un écrivain de sexe masculin. J’ai un mot d’excuse et non des moindres, puisqu’il s’agit de Romain Gary. Après un moment sans le lire, l’écoute d’une émission sur France Culture lui étant dédiée a ravivé la flamme, et je me suis remise en quête des quelques romans encore non lus (heureusement il y en a encore, le bougre se targuait lui-même de pouvoir remplir “toute une étagère”) et chemin faisant, j’ai aussi dégoté des essais et biographies lui étant consacrés.

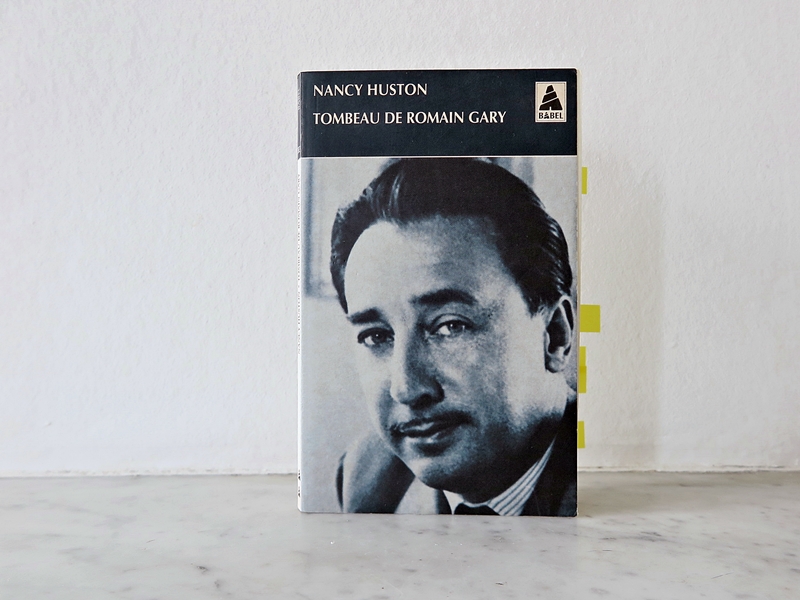

Nancy Huston – Tombeau de Romain Gary : J’ai eu envie de lire ce livre à cause d’une provocation de l’autrice. On sait tous.tes que Gary a conclu ainsi la lettre laissée au moment de son suicide : “Je me suis bien amusé. Au revoir et merci”. Nancy Huston lui répond : “C’est faux. Tu ne t’es pas amusé du tout. S’il y avait une chose pour laquelle tu n’étais pas doué, c’était l’amusement.” Évidemment j’ai été outrée par cette accusation de mensonge. On dit encore ce qu’on veut quand on s’apprête à se tirer une balle de Browning dans la bouche non? On résume comme on veut sa vie, on enjolive si on a envie, on se (la) raconte si ça nous chante, et quand on est l’auteur de livres hilarants (bon ok, disons tragi-comiques, mais il y a vraiment des passages qui me font rire aux larmes comme c’est pas permis), on peut tout de même, à mon sens, s’auto-proclamer joyeux drille en son for intérieur, même si on tirait une mine de six pieds de long pour la galerie. Mais comme je ne suis pas du genre à m’emporter (promis), j’ai voulu laisser une chance à cette version des faits, j’ai lu Nancy, et bien m’en a pris.

Parce que c’est vrai que Romain Gary, sous ses airs de dandy séducteur, était aussi un vrai dépressif, un hypocondriaque patenté, et il disait volontiers qu’il se détestait. Effectivement ça fait beaucoup pour un prétendu joyeux luron. La théorie de Nancy, c’est qu’il aimait trop la fiction pour aimer vraiment la vie, et qu’il préférait inventer les gens que réellement les fréquenter. A dire vrai, je me suis souvent fait la réflexion qu’on rencontre assez peu de Salomon Rubinstein ou de Théo Vanderputte (même s’il y a quelques personnages de cette épaisseur, j’en connais) et qu’on a rarement au quotidien des échanges aussi fabuleux que ceux des personnages de ses romans (ou alors c’est qu’on est saouls, ce qui est une autre façon de se réinventer).

Je me suis toujours imaginé tous ceux que je rencontrais dans ma vie ou qui ont vécu près de moi. Pour un professionnel de l’imagination, c’est plus facile et cela vous évite de vous fatiguer. Vous ne perdez plus votre temps à essayer de connaitre vos proches, […], à leur prêter vraiment attention. Vous les inventez. Après, lorsque vous avez une surprise, vous leur en voulez terriblement : ils vous ont déçu. En somme, ils n’étaient pas dignes de votre talent.

Romain Gary

(Sous ses apparences mégalo, Romain Gary était surtout un grand cynique – mais c’est vrai que c’est l’un des aspects que peut prendre la mélancolie)

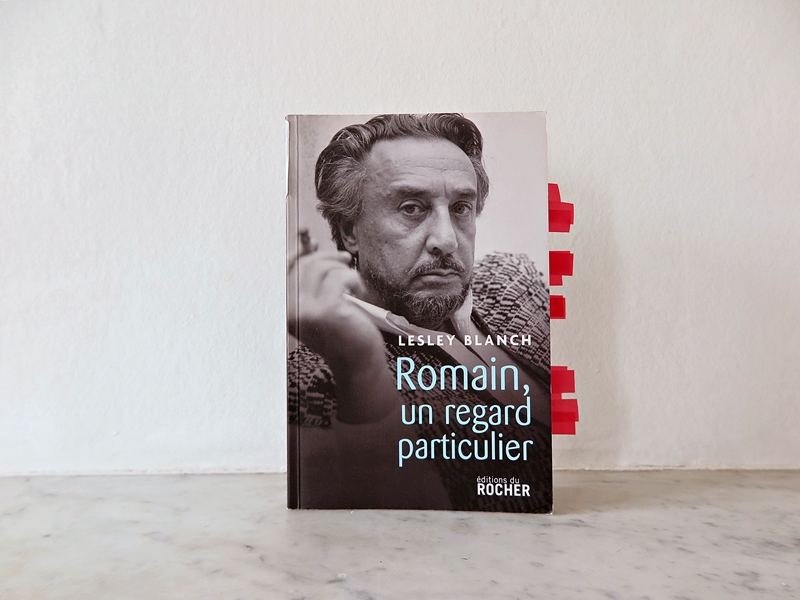

Lesley Blanch – Romain, un regard particulier : Dans la foulée, et parce que Nancy Huston la cite dans son essai, j’ai dégoté d’occasion cette biographie introuvable écrite par la première épouse anglaise de Romain Gary. Je ne l’ai pas trouvé très bien écrite, mais j’ai beaucoup aimé certains détails de la vie quotidienne avec l’auteur (qui devait vraiment être insupportable à vivre, je l’admets), et la mention de simples phrases ou attitudes qui permettent d’imaginer cet irrésistible goujat. Voyez plutôt, lors de leur première rencontre à une soirée : “Il se tenait plutôt à l’écart et finit par s’allonger nonchalamment sur le plancher, où il se mit à dévorer un bol d’olives […] et à cracher les noyaux autour de lui”. Ou encore, décrivant le début de leur vie conjugale : “Romain, qui était généralement affalé sur le lit avec ses chaussures”. Elle aussi insiste sur le caractère ténébreux de l’auteur, mais sans lui nier une part de gaieté : “Bien que Romain présentât toujours une façade lugubre, il pouvait être, à certains moments, irrésistiblement drôle.”

En réalité, on finit surtout par être conquis par le personnage de Lesley qui m’a tout l’air d’avoir été d’une délicieuse excentricité, dont la gaieté pouvait parfaitement contrebalancer le spleen de l’auteur. Peu avant la date de leur mariage, Gary qui a attrapé un gros rhume annonce : “Si je ne me sens pas mieux mardi, je n’assisterai pas à la cérémonie.” Ce à quoi Lesley répond avec aplomb : “Oh darling, faites un effort. Ce ne sera pas la même chose sans vous.” Elle aurait souhaité qu’il porte son alliance en boucle d’oreille, “à la manière des pirates”; est-ce d’elle que Gary a hérité sa passion pour les panoplies à la limite du déguisement, pour les ponchos et les capes ? Vous l’avez compris, on n’en apprend pas tant dans ce livre sur l’écrivain que sur l’homme, mais j’ai été réjouie d’apprendre une foule de petits détails idiots mais essentiels : qu’il a rédigé l’improbable Tulipe assis sur un bidet, qu’il mangeait une quantité invraisemblable de blinis, qu’il fumait des Gauloises bleues comme mon père ou encore qu’il a rencontré Truman Capote lors d’un séjour avec Lesley à New-York.

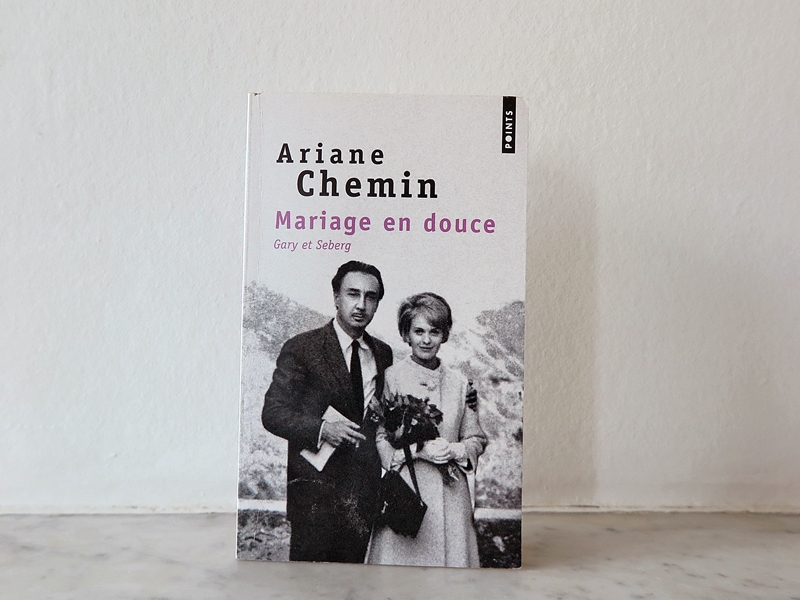

Ariane Chemin – Mariage en douce : Autre livre sur Romain Gary, autre autrice, autre épouse pour l’écrivain ! Ici, Ariane Chemin revient sur un épisode mystérieux de la vie de l’écrivain, son mariage secret avec l’actrice Jean Seberg en Corse en 1963. Ici on s’éloigne encore un peu plus de Gary l’auteur pour plonger dans un récit qui mêle enquête historique et gossip. Pour échapper aux paparazzi, Gary demande à ses contacts en haut lieu d’organiser pour lui un mariage classé secret-défense. Une histoire qui pourrait fleurer la fougue amoureuse et le parfum de clandestinité, mais qui donne finalement lieu à des noces pas très gaies : la mariée n’a pas de bouquet, le témoin est un général de l’armée, Seberg a interdit à Romain de porter l’un de ses fameux ponchos (<3), ils arrivent en avion militaire, repartent presque aussitôt et tous font éminemment la gueule sur les rares photos de l’évènement.

Alors certes on est heureux d’apprendre les détails d’organisation du mariage, comment il a été rendu possible grâce aux liens de Gary avec l’Armée et la Diplomatie, et Ariane Chemin, par ailleurs grand reporter au Monde, a du être ravie d’élucider tous ces mystères au terme de son enquête. On se félicite aussi de ce que cet épisode vienne confirmer la passion de l’écrivain pour la mystification, son goût pour les récits falsifiés. Reste que le livre manque cruellement de gaieté, comme peut-être l’union Gary-Seberg en a manqué, et on n’est pas ravi-ravi après la lecture de ce goût amer qui préfigure un peu la relation future des deux amoureux.

Mais laissons Romain Gary tranquille et intéressons-nous à d’autres lectures garanties sans écrivain moustachu. La première notamment a été un vrai coup de cœur :

Daphné du Maurier – Ma cousine Rachel : Vous ne vous en souvenez probablement pas, mais en 2019-2020 j’ai été prise d’une brève mais intense passion pour Daphné du Maurier. Depuis, je me suis rétablie (j’ai vraiment un tempérament sujet à l’addiction, j’espère que Zola a tort sans quoi l’entièreté de ma lignée va sombrer dans la fange ou finir dans des lieux de perdition) (je vous rassure, dans mon cas ça concerne essentiellement des engouements littéraires ou musicaux, mais sait-on de quoi le déterminisme est capable pour parvenir à ses fins). J’ai quand même quelques romans de l’autrice qui patientent dans une pile (pas celle où je mets les livres à chroniquer ici, une autre) (oui je vis au milieu des piles de livre qui menacent de s’effondrer, c’est l’assommoir au sens littéral du terme).

Me suis-je perdue dans mon propos ? Absolument pas, puisque mon but était de vous recommander chaudement Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Un livre vraiment incroyable, et une finesse dans la description des personnages qui fait que plus on en sait sur eux, moins on parvient à les cerner, c’est vraiment brillant. Le récit est celui de Philip, qui gère avec son cousin Ambroise un grand domaine en Cornouailles. Entre parties de chasse et siestes au coin du feu, ces deux-là mènent une existence de vieux garçons bienheureux. Point besoin d’épouses, puisque les chiens sont là pour l’affection et les domestiques pour la gestion de la cuisine et du linge (je résume). Lorsque Ambroise, parti en Italie pour des raisons de santé, y tombe amoureux d’une vague cousine (Rachel, si vous suivez), l’y épouse et n’est plus si pressé de rentrer, Philip en conçoit de l’incompréhension, du ressentiment et de la jalousie. Le jour où une lettre de son cousin lui apprend qu’il est tombé malade, et soupçonne Rachel de l’empoisonner à petit feu, Philip n’y tient plus et embarque pour l’Italie, prêt à en découdre avec la fameuse cousine et à ramener Ambroise dans son fief.

J’ai très envie de vous divulgâcher la suite mais je me retiens. Sachez juste que pendant tous le roman et jusqu’à la dernière page, on sera incapable de dicerner si Rachel est un monstre de manipulation ou une amoureuse un peu maladroite. (En revanche, je pense que 100% du lectorat féminin sera d’accord pour dire que du début à la fin Philip est un boulet sans finesse, c’est sans ambiguïté) Comme dans Rebecca, Daphné du Maurier excelle dans la composition de ses personnages féminins et c’est un vrai bonheur de la voir distiller tout autour de Rachel le parfum du doute et du soupçon. J’ai vu qu’en 2017 une adaptation cinématographique avait été réalisée, avec Rachel Weisz dans le rôle de Rachel (ça tombe plutôt bien) et j’ai très envie de le voir. Si quelqu’un.e l’a vu et veux en parler en commentaires, je lui en serai gré ! (Ici la bande-annonce, mais je vous préviens ça spoile un peu !)

Kae Tempest – Connexion : Il y a quelques années j’avais découvert Kate Tempest avec son excellent roman à l’improbable débit Ecoute la ville tomber. Depuis j’ai appris qu’elle était aussi poétesse, slameuse et très connue (plutôt en tant que rappeuse que comme écrivaine), puis Kate est devenue Kae, et c’est à ce moment que je vais en toute décontraction changer de pronom pour parler de lui. Entre ces deux évènements, Kae a aussi écrit ce délicieux petit essai paru en 2020, où il nous parle de connexion au sens large, aux autres, à soi, à l’art et au monde. Plus concrètement, il développe un très joli discours au sujet de l’empathie (vous le saviez, vous, que les battements de cœur des spectateurs se synchronisent pendant une pièce de théâtre ?) avant de décortiquer le lien qui lie un auteur à son lecteur, et un auteur à son travail. Si les connexions sont, comme le titre l’indique, au cœur du livre, il me semble que la notion de valeur est également centrale (mais ça aurait fait un titre moins bon, je vous l’accorde). La valeur accordée au travail artistique, trop souvent liée à sa valeur marchande, mais aussi la valeur que l’artiste accorde à son propre travail, et ce qu’il lui en coûte de mener à bien son œuvre au mépris des doutes, des échecs, du manque de soutien et de ressources. Il ne s’agit pas d’un mode d’emploi, il n’est pas question de bullshit de développement personnel. Kae invite chacun.e à chercher sa voix et sa place en étant à l’écoute du monde, en vivant pleinement les expériences de la vie et en se reconnectant aux autres. Ça sonne un peu cheesy ? Si vous connaissiez Kae, vous sauriez que ce n’est pas vraiment le genre de la maison…

Attention changement total d’ambiance pour la suite (and now for something completely different, comme diraient les Monty Python). TW shoah deuil etc.

Lola Lafon – Quand tu écouteras cette chanson : Quand un éditeur propose à Lola Lafon de passer une nuit dans un musée pour en faire un récit, elle choisit le musée Anne Frank à Amsterdam. Pour des tas de raisons qu’elle expose dans le livre, et pour d’autres qu’elle ignore encore. C’est compliqué de s’attaquer à un tel monument. L’Annexe. Cet appartement où huit personnes se sont tapies clandestinement pendant 760 jours sous l’occupation allemande pour tenter d’échapper aux nazis. Cet appartement décrit dans le fameux Journal de la jeune fille dont tout le monde connaît le visage et vaguement l’histoire. Pour ma part, je n’ai pas lu le Journal d’Anne Frank. Je ne crois pas que ma génération l’ai étudié à l’école, et je n’ai pas vu l’adaptation en film non plus. J’ignorais d’ailleurs que l’histoire avait pour cadre la Hollande (et après un rapide sondage autour de moi je ne suis pas la seule), je n’avais qu’une vague idée de la chronologie des faits, mais je savais que ça finissait mal, par l’arrestation et la déportation des occupants de l’Annexe, et par le décès d’Anne au camp de Bergen-Belsen. Je n’ai pas de fascination morbide pour la période de la 2e guerre mondiale (mais je connais plein de gens dans ce cas) et il me semble que l’actualité nous prouve tous les jours qu’aucuns monument, musée ou commémoration ne nous protège de revivre « ça » (le fameux « ça » du « plus jamais ça »)

Alors pourquoi ce livre m’a t-il attirée depuis son étagère de la bibliothèque ? Et pourquoi m’a t-il autant plu ? Je crois qu’il y a deux raisons au moins : j’ignorais pour commencer que le Journal d’Anne Frank n’est pas un simple journal. Anne l’a commencé comme tel à 13 ans, mais pendant la période dans l’Annexe, ayant entendu sur les ondes de la radio clandestine des Pays-Bas le ministre de l’éducation néerlandais qui appelait à conserver les documents pouvant faire figure de témoignage de l’occupation, elle a réalisé que ses écrits avaient un autre intérêt que celui de recueillir ses pensées ou de faire passer le temps, et a décidé de transformer cette matière brute en roman. Si elle n’a pu mener cette entreprise à son terme, et si les pages recueillies par la suite mêlent version originale et version remaniée, il n’en reste pas moins qu’elles étaient destinées à être lues et partagées. Anne n’était pas une simple jeune fille confiant ses états d’âme à son journal, c’était une écrivaine.

L’autre aspect qui m’a plu dans le livre de Lola Lafon, c’est que l’autrice ne réussit à communier pleinement avec son sujet que par le biais d’une autre histoire, toute personnelle celle-là. À l’image d’Anne Frank se superpose celle d’un autre adolescent, ailleurs, à un autre moment, et c’est à travers lui que la portée du Journal et du Musée prend son sens. Les images au mur de la chambre de la jeune fille répondent à d’autres objets, les attentes et espoirs confiés au célèbre Journal renvoient à d’autres lettres écrites fébrilement, conservées avec la préciosité d’un talisman. Ce que me dit ce livre, c’est peut-être que c’est là la seule manière d’être vraiment touché par un récit, aussi poignant soit-il, et de rencontrer pleinement son auteur. Le texte ne peut se suffire à lui-même s’il ne trouve pas en nous un écho, s’il ne réveille pas un souvenir, une émotion, même distante ou ayant un lien ténu avec ce qui nous est raconté. Et c’est peut-être là la limite du devoir de mémoire imposé, qui ne touche certains que superficiellement alors qu’il devrait tous nous bouleverser.

Les hasards de mes déambulations à la bibliothèque font que j’ai emprunté en même temps Et tu n’es pas revenu de Marceline Loridan-Ivens, déportée à Auschwitz-Birkenau avec son père. Ça fait un peu beaucoup, deux livres sur la Shoah en une semaine, mais il a l’air très chouette alors je vais essayer de trouver l’élan nécessaire à sa lecture. Je vous en parlerai la prochaine fois, mais j’avais envie de poser ici la première phrase du livre : « J’ai été quelqu’un de gai, tu sais, malgré ce qui nous est arrivé. » La suite au prochain interminable instant culturel !